はじめに

副鼻腔真菌症とは、その名のとおり「真菌(カビ)が副鼻腔に感染して起こる疾患」の総称です。代表的にはアスペルギルス(Aspergillus)やムコール(Mucor)などが原因真菌となり、炎症や組織反応を引き起こします。

免疫正常者にも起こる「非浸潤性真菌性副鼻腔炎(アレルギー性や真菌球など)」から、糖尿病や免疫抑制状態の患者さんに急速進行して生命を脅かす「浸潤性真菌性副鼻腔炎」まで、その病態は多様です。

今回の記事では、特に「慢性浸潤性真菌性副鼻腔炎(Chronic Invasive Fungal Rhinosinusitis: CIFRS)」を中心にまとめていきます。

副鼻腔真菌症の分類

副鼻腔真菌症は、組織浸潤の有無によって大きく「非浸潤性」と「浸潤性」に分けられます。

非浸潤性真菌性副鼻腔炎

– 真菌球(Fungus Ball)

上顎洞に形成されることが多く、CT検査で偶然見つかる例も。症状が軽いことが多いですが、必要に応じて外科的に摘出します。

– 腐生性真菌性副鼻腔炎(Saprophytic FS)

鼻腔や副鼻腔内の痂皮(かさぶた)部分に真菌が付着するもの。粘膜侵襲はほぼなし。

– アレルギー性真菌性副鼻腔炎(AFRS)

真菌に対するI型アレルギー反応が主体で、IgE高値や鼻ポリープ、膿酸性粘液が特徴的です。

浸潤性真菌性副鼻腔炎

– 急性浸潤性(Acute Invasive)

免疫不全患者などに起こりやすく、急速に血管侵襲や組織壊死を引き起こします。ムコール症が代表的で、致死率も高いのが特徴です。

– 慢性浸潤性(Chronic Invasive / CIFRS)

数か月〜数年かけて緩徐に進行。肉芽腫性炎症を伴うことがあり、免疫低下がある患者さんだけでなく、比較的軽度の免疫機能低下や糖尿病などの基礎疾患がある患者さんでも発生しうる点が要注意です。

慢性浸潤性真菌性副鼻腔炎(CIFRS)の臨床像

主な症状

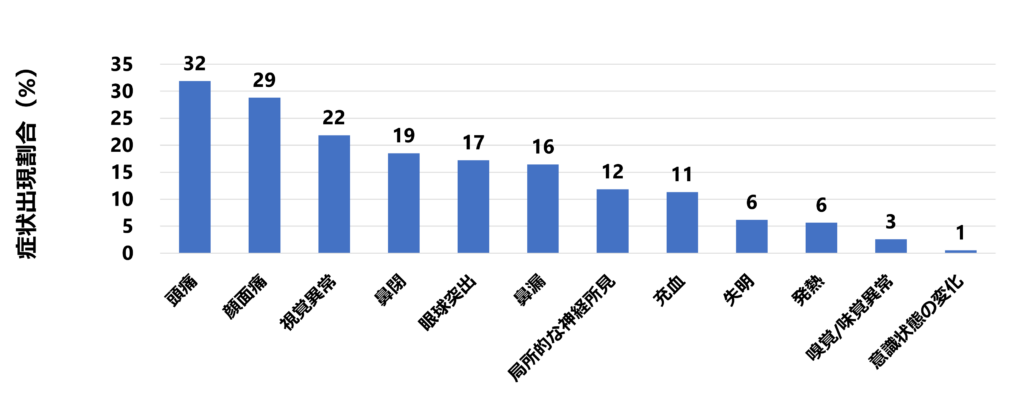

CIFRSの症状は、副鼻腔症状に加えて周囲組織侵襲に伴う症状がみられます。

– 頭痛(32%)

– 顔面痛(29%)

– 視覚異常(22%)

– 鼻閉(19%)

– 眼球突出(17%)

– 鼻漏(16%)

– 局所的な神経所見(12%)

– 充血(11%)

etc

視覚異常や顔面痛など、鼻症状以外の所見で受診することもしばしばあり、診断が遅れる原因となりえます。

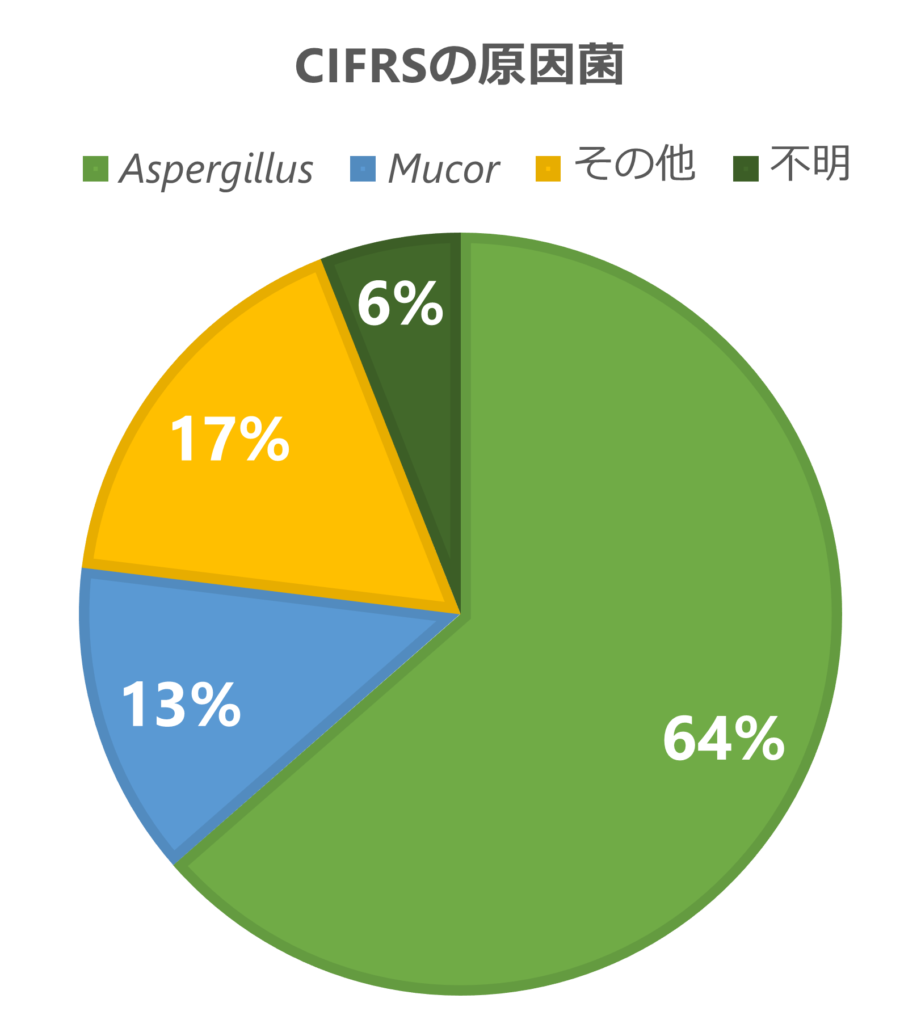

原因真菌

慢性浸潤性副鼻腔炎患者358人を対象にしたシステマティックレビュー(Bahethi R, et al. 2024)によると、原因菌はAspergillus属が64%と最多。次いでMucor属が13%、その他真菌が17%、不明が6%でした。

とくにアスペルギルスは慢性経過でも組織に浸潤し、骨破壊や隣接組織への波及を起こすことがあるので注意が必要です。

眼窩先端症候群と副鼻腔真菌症

眼窩先端部の障害により、視神経・動眼神経・滑車神経・外転神経・三叉神経第1枝に異常が出現する病態を「眼窩先端症候群」と呼びます。

原因はサルコイドーシスやANCA関連血管炎、感染症、腫瘍など多彩ですが、その中でも真菌感染による場合はステロイド治療を安易に行うと重症化し、致命的になりかねません。

東北大学の19例の眼窩先端症候群症例研究では、15.8%(3/19例)が副鼻腔真菌症に起因していたとの報告があります。

また、エジプトの報告(Tadros D, et al. 2022)では、COVID-19感染後の患者45例中10例(22.2%)で眼窩先端症候群を合併していたことが示され、COVID-19後に真菌感染症が増加した可能性について議論がなされています。

CIFRSの診断

画像検査

– CT:骨破壊や副鼻腔内の病変の広がりを確認。

– MRI:軟部組織や血管浸潤の評価に有用。

血清検査

– βDグルカン(BDG)

慢性浸潤性肺アスペルギルス症などでは有用性が示唆されますが、副鼻腔真菌症での確立された評価法としては研究段階。

– アスペルギルスGM抗原

急性浸潤性副鼻腔真菌症を対象とした解析では感度63%、特異度65%程度。CIFRSでも調べられる可能性はありますが、単独では診断に推奨されません。

– 抗アスペルギルスIgG抗体

慢性肺アスペルギルス症の診断に85.1%の感度、83.6%の特異度が示されていますが、CIFRSでは研究が少なく、評価は限定的です。

組織所見・培養検査

疑わしい病変から生検を行い、組織で真菌の有無や侵襲所見を確認することが確定診断のカギとなります。培養で原因真菌が同定できれば抗真菌薬の選択に役立ちます。

CIFRSの治療

外科的介入

– 内視鏡手術

主に内視鏡下で病変を摘出し、周囲の構造を温存しつつ感染組織を除去します。

– 広範囲手術

組織への深い侵襲が疑われる場合や合併症がある場合は、開頭やより大きな範囲のデブリドマンが必要となることがあります。

抗真菌薬療法

– 抗真菌薬の選択

病原体がアスペルギルス属の場合はボリコナゾール(VRCZ)が第一選択となることが多いです。ムコール種関与例やVRCZが不適な場合にはリポソーマルアムホテリシンB(L-AMB)などが使用されます。

– 治療期間

個々の患者さんの免疫状態や手術後の経過によって異なりますが、数か月にわたって投与することも珍しくありません。

まとめ

– 副鼻腔真菌症は「非浸潤性(真菌球、腐生性、アレルギー性)」と「浸潤性(急性・慢性)」に大別される。

– 慢性浸潤性真菌性副鼻腔炎(CIFRS)は免疫力が軽度に低下している程度でも発症しうるため要注意。

– 原因真菌としてはAspergillus属が最多(特にCIFRS)。

– 眼窩先端症候群の原因としても注目されており、早期発見・早期治療が必要。

– 治療は外科的デブリドマン+長期抗真菌薬が基本。

副鼻腔真菌症は、一見「風邪のような症状」に見えてしまうこともあり、発見が遅れると重篤化する危険がある疾患です。糖尿病など基礎疾患をもつ方、ステロイド治療などで免疫が低下している方では特に注意しましょう。

参考文献

1. Akhondi H, Woldemariam B, Rajasurya V. *Fungal sinusitis*. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025.

2. Bahethi R, et al. *Chronic invasive fungal rhinosinusitis: A systematic review*. Am J Otolaryngol. 2024;45:104064.

3. 二宮高洋ら. *眼窩先端症候群の症例研究*. 経眼科. 2019;36:404–409.

4. Tadros D, Tomoum MO, Shafik HM. *COVID-19後の慢性浸潤性副鼻腔真菌症と眼窩先端症候群*. OPTH. 2022;16:4011–4019.

5. Chang SW, et al. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2022;279:793–800.

6. Salzer HJF, et al. Clin Microbiol Infect. 2023. doi:10.1016/j.cmi.2023.08.032

7. D’Anza B, et al. Int Forum Allergy Rhinol. 2016;6:1294–1300.

8. Nakaya K, et al. Auris Nasus Larynx. 2010;37:244–249.

9. Oba A, et al. *βDグルカンと真菌PCR検査に関する検討*. Rhinol online. 2020;3

—

**(執筆者注)**

本記事はあくまで概説であり、実際の診断・治療は個別症例ごとに異なります。最新情報や具体的な方針については、専門医・専門書の情報を必ずご参照ください。

コメント