Granulicatella adiacensとは? ― まず常在部位を押さえよう

お疲れさま。チワワレジデントのユキ先生、今日は血液培養でGranulicatella adiacensが生えた患者さんがいたね。この菌について整理しておこうか。

はい、ぜひお願いしますワン。名前は聞いたことがあるんですが、いざどんな菌なのか聞かれると、はっきり答えられなくて……。

それじゃあ最初に、この菌がどこに常在しているか、わかるかな?

たしか、口腔内にいるグラム陽性の球菌だったような……。

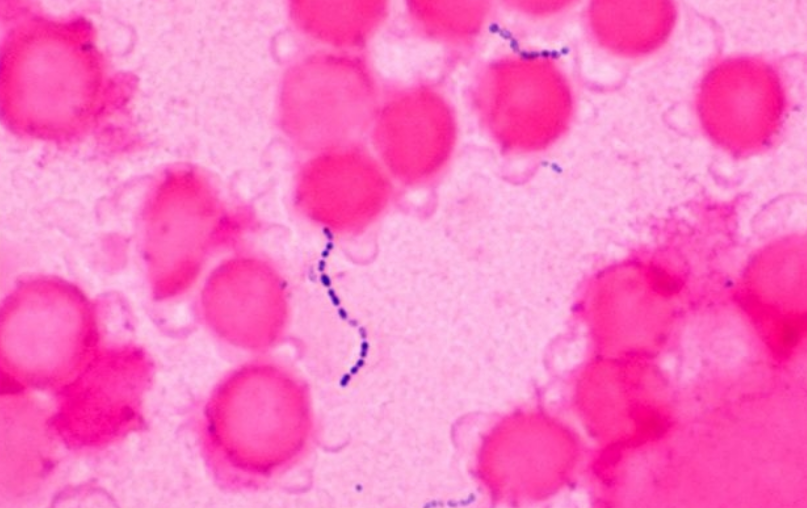

その通り。Granulicatella adiacensはヒトの口腔内や消化管、泌尿生殖路なんかにも常在する、いわゆる栄養要求性レンサ球菌(Nutritionally Variant Streptococci; NVS)の一種なんだ。ビタミンB6が必要だから、培養も少し手間がかかるし、見過ごされがちなんだよ。

なるほど。培養陽性になりにくいから、検出が難しい菌なんですね。

病原菌としての疫学 ― どんな感染症を起こす?

次に、この菌が病原菌としてどんな感染症を引き起こすか、イメージはあるかな?

うーん……あまりピンとこないワン。でも、口腔内常在菌って聞くと、感染性心内膜炎の原因になることはありそうですね。

鋭いね。いちばん注意したいのが感染性心内膜炎(IE)なんだ。NVS全体では、連鎖球菌性心内膜炎の数%を占めると言われていて、亜急性の経過をとることが多い。ほかにも、菌血症や敗血症、稀に脳膿瘍や骨髄炎、デバイス関連感染なんかも報告があるよ。

ということは、易感染性の患者さんや心臓弁膜症のある方、免疫抑制状態の人なんかだとリスクが高いと考えればいいですか?

その通り。特に好中球減少状態の患者さんなんかは要注意だね。口腔内から血流へ菌が侵入して全身へ播種し、さまざまな病態を引き起こすことがあるんだ。

薬剤感受性 ― β-ラクタム系耐性に注意?

こういった菌血症や心内膜炎を起こす菌だと、やっぱり抗菌薬選択が大事になりますよね。どんな薬剤感受性パターンなんでしょうか?

一番の特徴は、ペニシリンやセフェム系に対して感受性が低い株が多いこと。ペニシリンやセフェム系に感受性なのはおおむね半数以下と報告されているんだ。だから単純に「レンサ球菌だしペニシリンで大丈夫」というわけにはいかないんだよ。

えっ、それは困りますね。具体的には、セフトリアキソンとかアンピシリンも効きにくいことがある?

うん、感受性試験をしてみると、ペニシリン耐性やセフェム耐性を示す株が意外といる。逆にカルバペネム系(メロペネムなど)やバンコマイシン、リンコマイシン系(クリンダマイシンなど)は感受性が高いと言われているよ。

それから、マクロライド耐性を示す株も散見されるから、ペニシリンアレルギーでマクロライド系を選ぶ場合は要注意だね。

なるほど。じゃあ、必ず分離株ごとに薬剤感受性試験をしないと、実際の治療薬が定まらないですね。

そうそう。本菌では標準的な連鎖球菌のようにいかないことが多いから、臨床現場では慎重に選ぶ必要があるね。

治療法 ― 心内膜炎例には長期・併用療法

さて、それを踏まえると、実際の治療はどうしたらいいだワン?

感染性心内膜炎なんかの重症例では、ペニシリンG高用量かセフトリアキソンにアミノグリコシドを併用、いわゆる相乗効果を狙った投与が推奨されるよ。ペニシリンに耐性があったり、患者さんがアレルギーなら、バンコマイシンが選択肢になる。

治療期間はどれくらい必要なんですか?

心内膜炎の場合は、基本的に4〜6週間くらいは必要と言われている。NVSによる心内膜炎は再燃リスクや治療失敗率が比較的高いから、しっかり長期間やらないといけないね。

なるほど。菌血症の場合はどうでしょう?

菌血症だけで心内膜炎の合併がないなら、2週間程度の治療で足りることもある。ただ、必ず心エコーなどで心内膜炎の有無をチェックしてから短期療法に移る方が安全だよ。

わかりました。やはり再発や治療失敗を防ぐためには、十分な治療期間と、適切な抗菌薬選択が不可欠なんですね。

予後と再発リスク

そう。とくにNVSは再発率や死亡率が、一般的な緑色レンサ球菌による心内膜炎よりやや高めって報告もあるからね。最近では、外科的介入も含めて総合的に管理すると、死亡率はだいぶ改善しているけれど。

なるほど。じゃあ、治療終了後もしばらくは血液培養をフォローしたり、外科的に感染巣があれば管理したりするのが大事ですね。

その通り。こういう特殊な栄養要求性レンサ球菌の感染は頻度自体は多くないけど、内科医としても知っておくと臨床で役に立つことがあるから、頭に入れておくといいね。

わかりました。まとめると、

- Granulicatella adiacensは主に口腔内などに常在する栄養要求性レンサ球菌。

- 感染性心内膜炎や菌血症の原因となることがあり、特に免疫抑制患者や心疾患がある人で重症化しやすい。

- β-ラクタム耐性が多いので、感受性試験が不可欠。

- 治療は心内膜炎であれば長期の併用療法が基本で、場合によってはバンコマイシンやカルバペネム系も検討する。

バッチリ。今日のポイントを押さえておけば、いざというとき慌てずに済むと思うよ。何かあったらまた相談してね。

ありがとうございました! とても勉強になりましたワン。

参考文献一覧

- Granulicatella adiacens, an unusual causative agent in chronic mild infective endocarditis: a case report and a review of the literature.

Case Reports in Infectious Diseases, 2015; Article ID 209420.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4395622/ - The First Case of Granulicatella adiacens Identified from a Resected Infected Cyst of the Pancreas.

Pathogens, 2022; 11(3): 295.

https://www.mdpi.com/2076-0817/11/3/295 - Bloodstream and endovascular infections due to Abiotrophia defectiva and Granulicatella species.

Journal of Clinical Microbiology, 2006; 44(1): 250–253.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1360077/ - Native valve endocarditis and femoral embolism caused by Granulicatella adiacens: a rare case report.

Brazilian Journal of Infectious Diseases, 2013; 17(4): 497–499.

https://www.scielo.br/j/bjid/a/8szHppFhv7ZgbGkJLSXVWgq/ - Granulicatella adiacens as a Cause of Bacteremia in Immunocompromised Patients.

African Egyptian Journal of Infectious and Endemic Diseases, 2023; 13(2): 1–5.

https://aeji.journals.ekb.eg/article_301456.html - Granulicatella adiacens and Abiotrophia defectiva Native Vertebral Osteomyelitis: A Case Series and a Systematic Review.

Case Reports in Infectious Diseases, 2019; Article ID 5038563.

https://www.hindawi.com/journals/criid/2019/5038563/ - Granulicatella infection: diagnosis and management.

Journal of Medical Microbiology, 2014; 63(3): 289–294.

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm/10.1099/jmm.0.039693-0 - Antimicrobial Susceptibilities of Abiotrophia defectiva, Granulicatella adiacens, and Granulicatella elegans.

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2016; 60(9): 5129–5132.

https://journals.asm.org/doi/10.1128/AAC.02645-15 - Granulicatella adiacens and Early-Onset Sepsis in a Neonate.

Emerging Infectious Diseases, 2012; 18(9): 1638–1639.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3310662/ - Granulicatella spp., a Causative Agent of Infective Endocarditis in Children: A Report of Two Cases and Literature Review.

Infection and Drug Resistance, 2022; 15: 4347–4355.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9785600/ - Endocarditis caused by nutritionally variant streptococci: a case report and literature review.

International Journal of Infectious Diseases, 2012; 16(Suppl 1): e26-e27.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22767303/ - 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis.

European Heart Journal, 2015; 36(44): 3075–3128.

https://academic.oup.com/eurheartj/article/36/44/3075/2293384 - Nutritionally Variant Streptococcal Infections at a University Hospital (1988–2002): A Retrospective Review.

Clinical Infectious Diseases, 2004; 38(3): 452–455.

https://academic.oup.com/cid/article/38/3/452/292344 - Endocarditis caused by Granulicatella adiacens exhibits higher rates of complications: a review of the literature.

Le Infezioni in Medicina, 2012; 20(2): 95–102.

https://www.infezmed.it/media/journal/Vol_20_2_2012_1.pdf

コメント